新華社上海2月28日電(記者袁全)“他一直想為別人做點有用的事,如今也算得償所愿,,希望這份特別的‘禮物’能為更多罕見病病人和家屬帶來溫暖和希望,。”提起丈夫潘先生的遺體組織捐獻(xiàn),,曹女士說,。

2023年1月7日,68歲的漸凍癥(肌萎縮側(cè)索硬化癥)患者潘先生去世,。遵照他生前意愿,,腦與脊髓組織捐獻(xiàn)流程立即啟動?;谇捌趶?fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院和志愿者的溝通,,國家健康和疾病人腦組織資源庫復(fù)旦分庫(上海腦庫)獲取了這份珍貴樣本,并將其納入中國漸凍人腦組織庫,。潘先生也成為該庫首位上海地區(qū)捐獻(xiàn)者,。

2018年,潘先生被確診為漸凍癥,?!按_診的那一刻,我們內(nèi)心是極度痛苦的,?!辈芘炕貞浀馈,!盎颊咄诖_診前都經(jīng)歷了各種周折,,心力交瘁?!比A山醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師陳嬿表示,,即便很多人對漸凍癥有所耳聞,但精準(zhǔn)診斷依然面臨挑戰(zhàn),。

華山醫(yī)院門診5樓35號診室,,每周三上午,上海唯一一家運動神經(jīng)元專病門診在這里開診,。從醫(yī)20多年,,陳嬿看到過太多的患者和家屬懷著希望走進(jìn)這扇門,被確診后帶著絕望和迷茫離開,“對于漸凍癥患者來說,,一旦確診,,生命的倒計時就此開始?!?/p>

“患者的意識格外清醒,,他可以清晰地感受到自己的行動能力在一點點喪失,但無法用語言或是肢體表達(dá)自己,?!标悑髡f,目前醫(yī)學(xué)界尚未探索出漸凍癥的病因和有效治療手段,,患者只能通過服用延緩發(fā)展的藥物,,盡量延續(xù)生命。

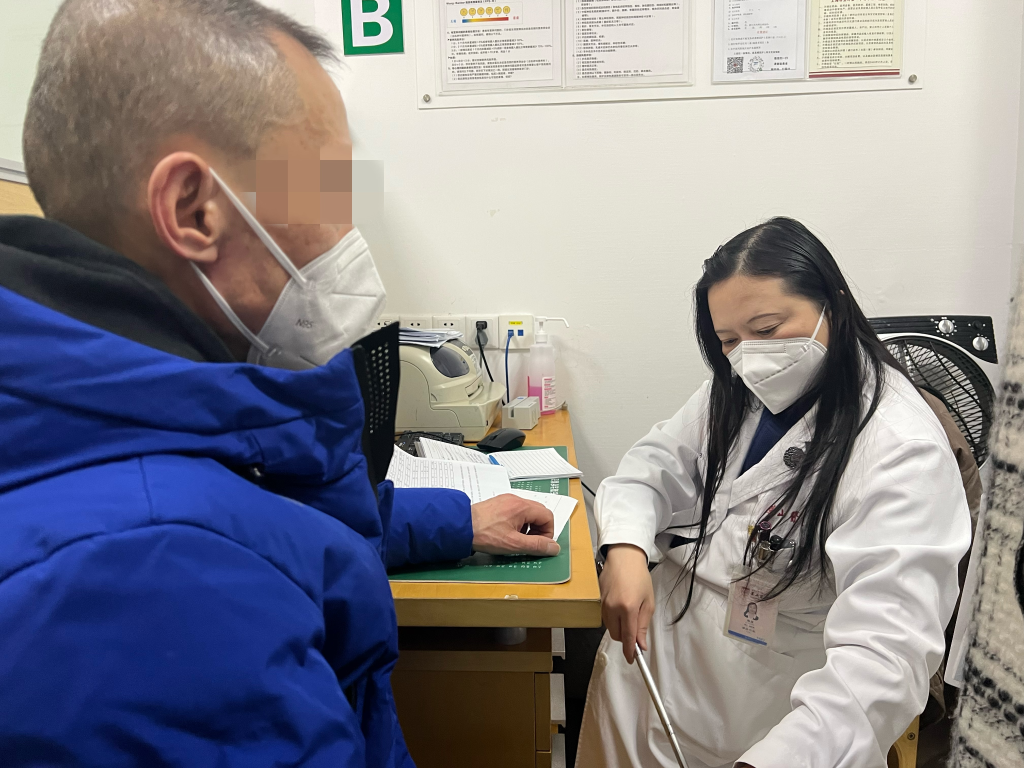

陳嬿(右一)在為患者做檢查,。新華社記者 袁全 攝

潘先生養(yǎng)病期間,,曹女士收到了一張中國人體器官捐獻(xiàn)志愿登記證明,一問才知道,,原來潘先生已經(jīng)默默在手機(jī)端辦理了遺體捐獻(xiàn)登記,。于是,她便把丈夫的愿望記在心里,。2022年9月,,得知一個全國漸凍癥腦組織科研樣本平臺正在籌建,曹女士立刻向陳嬿咨詢,。2022年底,,潘先生完成了腦與脊髓組織捐獻(xiàn)登記流程。2023年1月7日,,潘先生的病情急轉(zhuǎn)直下,,當(dāng)天下午曹女士幫助他完成了最后的心愿。

陳嬿說,,在全世界范圍內(nèi),,罕見病的病因、病理,、生理機(jī)制研究仍面臨著極大困難,,以往只能通過患者的血液、體液,、腦脊液樣本研究,,無法探究其運動神經(jīng)元病主要受損部位(腦與脊髓組織)的病理生理改變,“我國至今也尚無大樣本單病種病理性腦庫,,中國漸凍人腦組織庫的建設(shè)亦在起步階段,,如果進(jìn)展順利,,未來將是神經(jīng)科學(xué)界的一座巨大寶庫,?!?/p>

陳嬿表示,像潘先生這樣有意愿捐獻(xiàn)遺體組織的患者還有很多,,為高質(zhì)量地保存好珍貴樣本,,一方面需要有較為完善、高質(zhì)量的病史資料,,另一方面也需要有一支隨時響應(yīng),、組建迅速、嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè),、關(guān)懷人文的專業(yè)隊伍投入其中,。

如今全社會對罕見病的知曉度和關(guān)注度逐漸提高,“我也是個相對專業(yè)的漸凍癥患者家屬了,,以后希望做一個能幫助這一群體的志愿者,!”曹女士說。