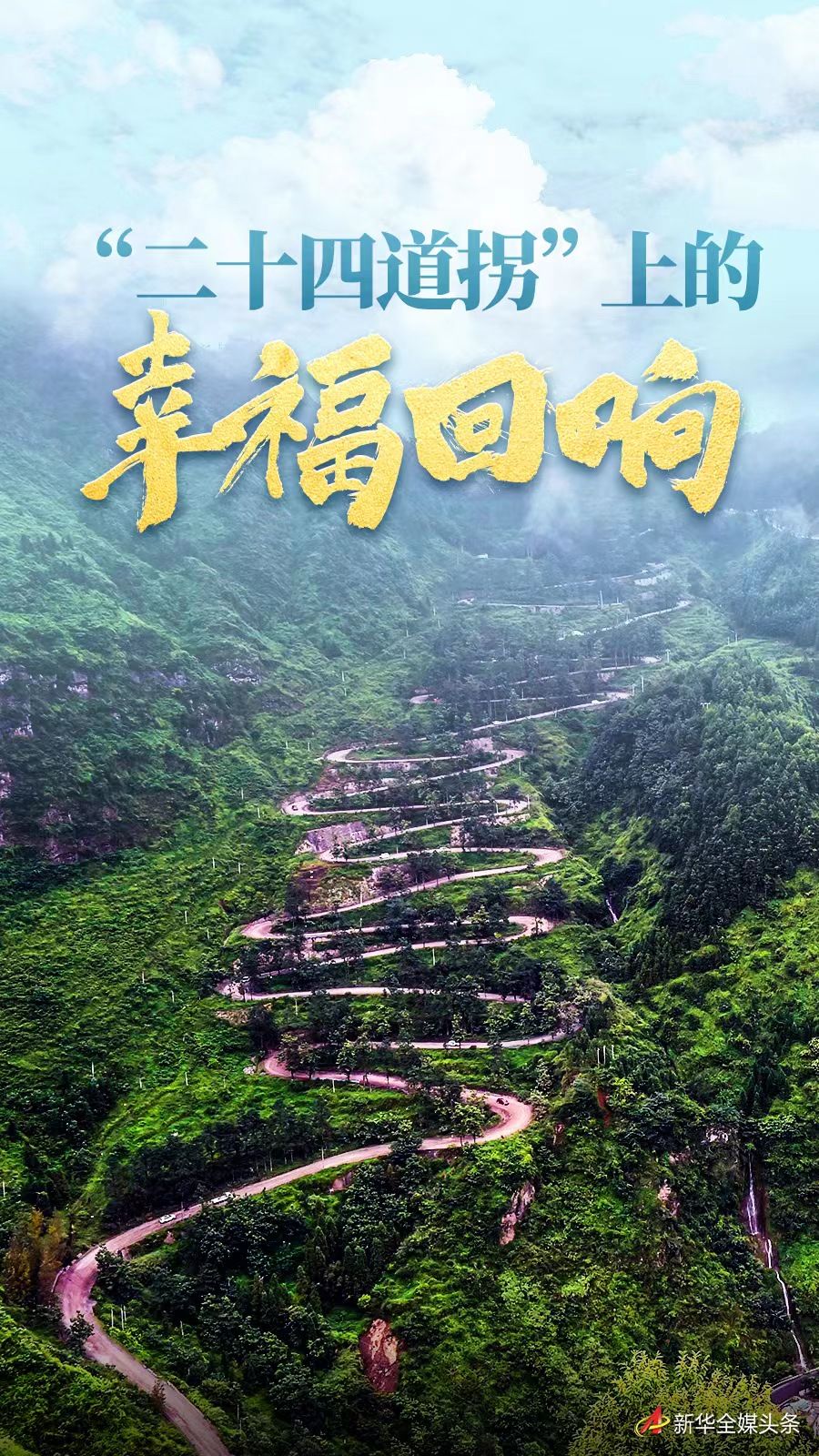

在貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣境內(nèi),,有一段著名的抗戰(zhàn)公路——“二十四道拐”。

“二十四道拐”因沿途有24處連續(xù)彎道而得名,??箲?zhàn)時期,無數(shù)軍車經(jīng)此翻越崇山峻嶺,,將援華物資運往抗戰(zhàn)前線,。

如今,,“二十四道拐”仍在通行,見證著我國滇黔桂石漠化區(qū)的成功脫貧,。黨的十八大以來,,當?shù)馗扇貉永m(xù)“艱苦奮斗,,與自然較勁”的拼搏精神,,書寫了石漠化地區(qū)全面小康、推進高質(zhì)量發(fā)展的精彩篇章,。

“二十四道拐”見證脫貧之路

登高遠眺,,“二十四道拐”似白龍盤山。

當年,,晴隆縣幾乎全員出動,,在險惡的自然條件下,男女老少靠肩扛背馱,、一錘一釬,,僅用半年時間就完成對公路的拓寬加固改造。

“二十四道拐”已成為當?shù)厝恕捌D苦奮斗,,與自然較勁”的精神地標,,而這種精神也成為晴隆決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅的內(nèi)生動力。

地處滇黔桂石漠化區(qū)核心區(qū)的晴隆,,曾是黔西南州貧困人口最多的縣,,貧困發(fā)生率一度高達34.23%,建檔立卡貧困人口超過12萬,。

對于群山似海,、碎石遍地,只能在山溝石縫中“摳”生活的晴隆,,脫貧之路也如“二十四道拐”一樣,,歷經(jīng)曲折,艱難向前,。

為了脫貧,,“掛”在半山腰上的雞場鎮(zhèn)學(xué)官社區(qū)計劃用經(jīng)濟效益更高的果樹代替玉米,但在山高坡陡土層薄的峽谷地帶種果樹并非易事,。

老社區(qū)干部盧修能回憶,,越往山頂走,土越少,,必須把大小不一的石塊依山就勢一層層壘起來,,才能“箍”住為數(shù)不多的土。

日復(fù)一日,、年復(fù)一年,,與自然“較勁”的村民總算讓臍橙,、柑橘等樹苗扎下了根。目前,,雞場鎮(zhèn)累計種植臍橙,、柑橘等水果1.2萬畝,其中學(xué)官社區(qū)栽種了4000畝,,實現(xiàn)人均4畝果園,。

貴州省晴隆縣雞場鎮(zhèn)學(xué)官社區(qū)農(nóng)民在臍橙園進行管護打理(2023年3月29日攝)。新華社記者 崔曉強 攝

岑松是當?shù)氐姆N植大戶,,栽種臍橙等300畝,,并帶動不少群眾就業(yè)?!叭ツ陠谓o村民發(fā)工資就是10多萬元,。”他高興地說,,大家一起發(fā)展,,再辛苦也值得。

雞場鎮(zhèn)脫貧變化,,是晴隆縣決戰(zhàn)脫貧攻堅的縮影,。黨的十八大以來,晴隆縣干部群眾積極投入到這場史無前例的反貧困斗爭中,。

在脫貧攻堅階段,,晴隆各地因地制宜大力發(fā)展種植、養(yǎng)殖業(yè),,一批茶園,、果園、花椒,、林下菌藥種植等扶貧產(chǎn)業(yè)相繼落地,,帶動貧困勞動力6.24萬人就業(yè)。

搬遷群眾在貴州省晴隆縣阿妹戚托小鎮(zhèn)的扶貧車間加工服裝(2019年6月6日攝),。新華社記者 楊文斌 攝

晴隆縣還聚焦教育,、醫(yī)療、住房“三保障”,,采取一攬子精準戰(zhàn)法和打法,。通過積極完善教育基礎(chǔ)設(shè)施,讓全縣14.94萬名建檔立卡貧困戶家庭學(xué)生享受教育資助,;推動建檔立卡貧困戶三重醫(yī)療保障全覆蓋,,努力做到小病不出村,大病不出縣。

昔日石漠化高寒山區(qū)迎來巨變,,全縣已脫貧人口人均年純收入達15209元,,牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。

駛向高質(zhì)量發(fā)展“新賽道”

伴隨急促,、頓挫的馬達轟鳴聲,,賽車手用連續(xù)的“極限甩尾”卷起陣陣塵土,觀眾的尖叫聲,、喝彩聲此起彼伏,。這是2022年底,“二十四道拐”景區(qū)舉辦汽車爬坡賽的場景,。

賽車集結(jié)在貴州省晴隆縣“二十四道拐”(資料照片),。新華社發(fā)(陳亞林 攝)

近年來,,晴隆縣以“二十四道拐”為核心,,推出汽車運動、自駕游,、歷史體驗等旅游產(chǎn)品,,打造集“觀光、體驗,、休閑,、度假”等功能于一體的復(fù)合型旅游基地。

這條歷經(jīng)戰(zhàn)火的抗戰(zhàn)公路,,已成為晴隆縣發(fā)展旅游業(yè)的“新賽道”,。2022年,“二十四道拐”景區(qū)共接待游客超10萬人次,,實現(xiàn)景區(qū)收入500萬元,,帶動當?shù)鼐蜆I(yè)數(shù)百人。

貴州省晴隆縣“二十四道拐”夜景(資料照片),。新華社發(fā)(盧關(guān)文 攝)

“二十四道拐”成為“山多地少”的晴隆縣轉(zhuǎn)變發(fā)展思路的縮影,,晴隆縣將多山的劣勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢,助推全縣經(jīng)濟社會駛向高質(zhì)量發(fā)展“新賽道”,。

晴隆縣縣長熊華禹介紹,,晴隆縣將農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與鞏固脫貧成果、石漠化治理有機融合,,大規(guī)模種植茶樹,、果樹等,逐漸形成“山上茶果椒,、山下菌畜糧,、湖庫生態(tài)漁”產(chǎn)業(yè)布局。

貴州省晴隆縣三合村村民在采摘春茶(資料照片)。新華社發(fā)(陳亞林 攝)

參與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展,,晴隆縣逐漸成長起一批“新農(nóng)人”,。在碧痕鎮(zhèn),返鄉(xiāng)大學(xué)生吳榮艷牽頭成立貴州薏芝坊產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司,,一改傳統(tǒng)的經(jīng)營模式,。她一方面和團隊拍短視頻,在社交平臺上講述山區(qū)薏仁米種植,、加工等特色農(nóng)業(yè)發(fā)展故事,;另一方面,加強公司數(shù)據(jù)化管理,,探索將傳統(tǒng)糯薏仁生產(chǎn)加工向精深加工發(fā)展,。

貴州省晴隆縣薏芝坊廠區(qū)(資料照片)。新華社發(fā)(靳澤玲 攝)

吳榮艷說,,公司研發(fā)的“薏仁水果麥片”等精深加工產(chǎn)品正搭上電商駛?cè)氚l(fā)展“快車道”,。2022年,公司銷售產(chǎn)值達1.3億元,,帶動617戶脫貧戶就業(yè)增收,。

工人在貴州省晴隆縣薏芝坊廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)(資料照片)。新華社發(fā)(靳澤玲 攝)

晴隆縣還培養(yǎng)出現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè),。在晴隆縣惠黔東西部協(xié)作共建林下菌藥現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的騰龍嶺食用菌菌棒廠,,從配料、制棒,、接種等幾乎全程機械化的生產(chǎn)線有序運轉(zhuǎn),,現(xiàn)代化生產(chǎn)線讓人眼前一亮。

3月29日,,貴州省晴隆縣騰龍街道村民在采摘食用菌,。新華社記者 駱飛 攝

該菌棒廠工作人員王松介紹,廠區(qū)應(yīng)用了國內(nèi)最先進的平菇菌棒全自動化生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù),,可年產(chǎn)1500萬棒平菇菌棒,,能帶動固定用工50余人,輻射季節(jié)性務(wù)工3000余人,。

晴隆縣還積極推進晴隆火電廠,、光照水光互補農(nóng)業(yè)光伏電站等重點項目建設(shè),逐漸形成“風(fēng)光水火儲”多元化能源體系,。

撕下千百年絕對貧困標簽,,成功實現(xiàn)全面小康,晴隆正闊步邁向鄉(xiāng)村振興,、共同富裕之路,。

昂揚奮進的山區(qū)小城

夜幕降臨,,距離“二十四道拐”不遠的阿妹戚托小鎮(zhèn)燈火璀璨。文安梅正領(lǐng)著身著民族盛裝的彝族婦女在廣場上圍著篝火跳著彝族原生態(tài)舞蹈——阿妹戚托,。

踏地而舞,、以足傳情,明快的踢踏聲應(yīng)和著歡快的鼓點,,笑聲與喝彩聲在璀璨夜空回響,。

貴州省晴隆縣阿妹戚托小鎮(zhèn)易地扶貧搬遷群眾和游客在金門廣場圍繞篝火跳舞(3月29日攝)。新華社記者 崔曉強 攝

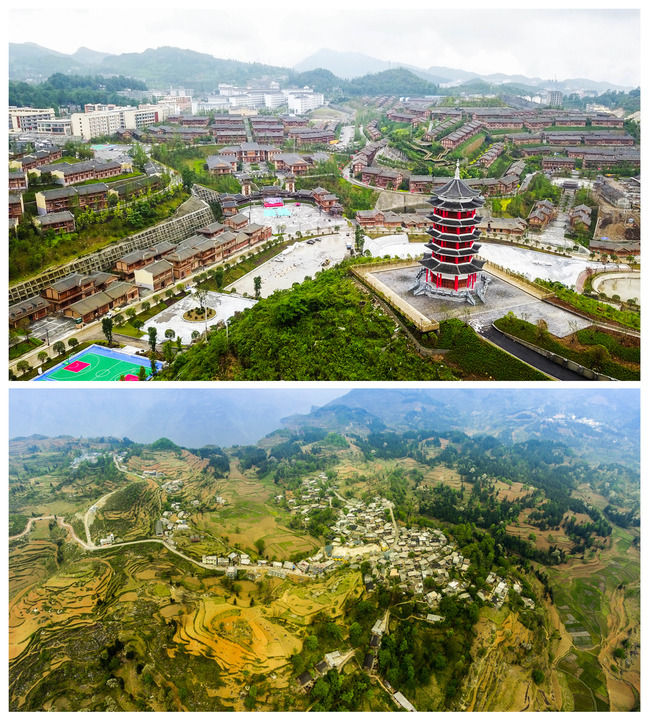

阿妹戚托小鎮(zhèn)是脫貧攻堅階段晴隆縣為安置易地扶貧搬遷群眾而興建,。2020年以前,,晴隆縣將5.7萬余名生活在山區(qū)的群眾通過易地扶貧搬遷“挪窮窩”,其中有2.9萬余人像文安梅一樣在晴隆縣城安了家,。

孩子們在貴州省晴隆縣阿妹戚托小鎮(zhèn)參加文藝演出(2019年6月6日攝),。新華社記者 楊文斌 攝

沿著蜿蜒曲折的山路搬遷進城,文安梅一家的生活變化巨大,。如今吃上“旅游飯”的她總是洋溢著自信而燦爛的笑容,。

這是2019年6月6日拍攝的貴州省晴隆縣阿妹戚托小鎮(zhèn)(無人機照片)。新華社記者 楊文斌 攝

拼版照片:上圖為2019年6月6日拍攝的貴州省晴隆縣阿妹戚托小鎮(zhèn)(無人機照片,,新華社記者 楊文斌 攝),;下圖為2017年拍攝的搬遷前的晴隆縣三寶彝族鄉(xiāng)(無人機照片,新華社發(fā) 文森攝),。新華社發(fā)

為保障“搬得出、穩(wěn)得住,、能致富”,,晴隆縣還配套建設(shè)了教育園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū),,老人,、小孩就醫(yī)就學(xué)有保障,不少搬遷群眾無需外出務(wù)工,,在家門口就能就業(yè),。如今,他們有一個共同的身份:新市民,。

來自貴州省晴隆縣三寶彝族鄉(xiāng)的兩名搬遷群眾在阿妹戚托小鎮(zhèn)易地扶貧搬遷安置點刺繡(2019年6月6日攝),。新華社記者 楊文斌 攝

新市民帶來了城市發(fā)展活力,也給城市建設(shè)提出了更高要求,?!笆濉逼陂g,晴隆縣城區(qū)面積從4平方公里增加到6.25平方公里,,城鎮(zhèn)化率達48%,。

談起城市變化,當?shù)厝烁杏|最深的是用水的變化?!昂脗€晴隆縣,,白天停水、晚上停電”,,曾是晴隆縣城居民自嘲的順口溜,。

晴隆縣城海拔1000米以上,水源地西泌河則在深深的谷底,,提水落差高達900米,,曾幾何時,居民吃水不僅費用昂貴,,而且間歇性停水是常態(tài),。在當?shù)嘏ο拢髅诤铀畮旌涂h城供水管網(wǎng)工程于2021年建成投用,,“吃水難”也就此成為歷史,。

過去,晴隆縣苦在自然,,窮在路上,。如今,一條寬闊,、平整的柏油縣道從“二十四道拐”旁飛架而上,,穿越晴隆縣城,連著通江達海的高速路,。

隨著貴州整體交通路網(wǎng)改善,,喀斯特山區(qū)萬橋飛架,成為四通八達的“高速平原”,,晴隆縣也不斷打破交通瓶頸,,縣際間高速穿行、縣域內(nèi)路網(wǎng)密布,,打開了對外開放的大門,。憑著便捷的交通,越來越多的游客,、商人到晴隆縣觀光,、投資。

文字記者:趙新兵,、駱飛,、潘德鑫

視頻記者:崔曉強、吳斯洋

海報設(shè)計:殷哲倫

編輯:劉羊旸,、楊步月,、戚文娟,、王浩程、郭潔宇

統(tǒng)籌:曹江濤,、王潔