海報設計:姜子涵

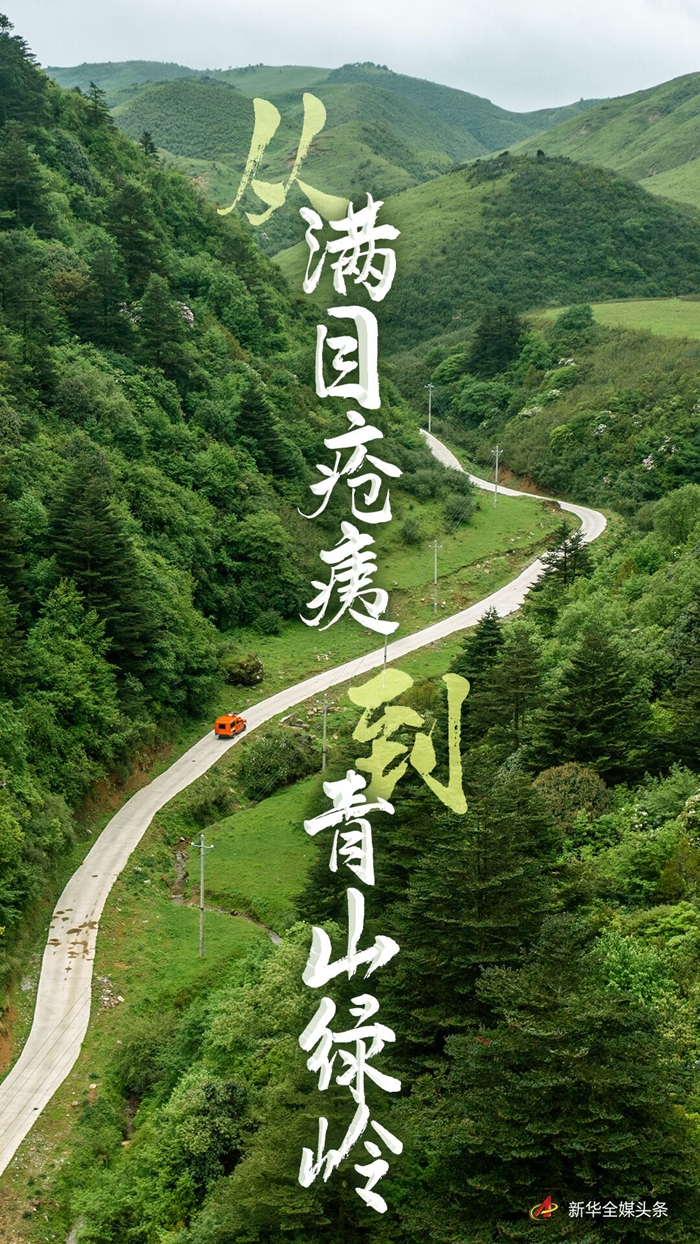

新華社昆明6月16日電 題:從滿目瘡痍到青山綠嶺——云南東川的綠色蝶變

新華社記者吉哲鵬,、丁怡全,、陳冬書

又見東川,,已不是那個東川,。

這是一張拼版照片,,上圖為:云南省昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)小江尾礦庫一景(資料照片),;下圖為:云南省昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)小江四季花海一景(5月31日攝,,無人機照片)。新華社記者 胡超 攝

曾是全國水土流失最嚴重的地區(qū)之一,,森林覆蓋率最低時僅為13.3%,,有災害性泥石流溝100多條,水土流失面積占國土面積的70%,;

曾被譽為“天南銅都”,,也是我國第一個因礦產(chǎn)資源枯竭、經(jīng)濟發(fā)展滯后而降級的城市……

這是一張拼版照片,,上圖為:2013年蔣家溝出口段附近發(fā)生泥石流后的景象(資料照片),;下圖為:蔣家溝出口段附近生態(tài)修復治理后的景象(6月1日攝,無人機照片),。新華社記者 胡超 攝

如今,,這里成為我國治理水土流失及荒漠化的縮影。黨的十八大以來,,昆明市東川區(qū)實現(xiàn)從滿目瘡痍到青山綠嶺,、從沙礫密布到瓜果飄香的巨變,森林覆蓋率升至2021年的41.35%,。

讓我們走進東川,,一起去探尋這片山河的綠色蝶變。

泥石流溝的新生

長約138公里的小江是東川的“母親河”,、金沙江一級支流,。流經(jīng)東川境內(nèi)僅90余公里,多達107條泥石流溝渠分布兩岸,。

歷史悠久的銅礦開采成就了東川,,但長期伐薪煉銅也導致生態(tài)環(huán)境極度脆弱,,泥石流猶如“座座山頭走蛟龍,條條溝口吹喇叭”,,還造成山區(qū)土地荒漠化,。

面對泥石流之苦,東川人民并不屈服,,從20世紀70年代起把工程治理和生物措施相結(jié)合,,總結(jié)出穩(wěn)、攔,、排的泥石流治理“東川模式”,。

在蔣家溝的河床上,一道5米多高的導流堤“箍”住了泥石流,,其兩側(cè)形成了巨大反差,,一側(cè)是灰色,這是泥石流沖刷后留下的砂石,;一側(cè)是鮮亮的綠色,,這是種滿瓜果蔬菜的2600畝田地。

“實踐證明修建導流堤來治理泥石流是可行的,,有效保護了下游村莊,、企業(yè)、農(nóng)田和公路,?!崩ッ魇袞|川區(qū)泥石流防治研究所副所長周永貴說。

不僅是蔣家溝,,在大橋河,、大白泥溝,治理后的荒灘成為綠油油的良田,,行道樹,、防護林郁郁蔥蔥。

治理小江就是保護長江,。在拖布卡鎮(zhèn)新店房村補味溝,,一條條巨大的沖溝劃開山體,有的溝口直抵小江邊,。

一項竣工于2021年11月的工程正探索治理水土流失的新模式——柑橘樹和泥石流防治相結(jié)合,,曾經(jīng)光禿禿的山坡已綠意盎然。

“水土流失得到有效控制,,實現(xiàn)面山綠化,、群眾增收,?!敝苡蕾F介紹,這項工程控制水土流失面積超12.45平方公里,將實現(xiàn)年平均攔蓄泥沙1萬噸以上,,每年為群眾增加人均純收入1000元以上,。

小江大治?!笆濉逼陂g,,東川整合各類資金,治理水土流失面積223.51平方公里,,大片泥石流沖擊灘變?yōu)楦?、林地,既保護了群眾的生命財產(chǎn)安全,,又改善了小江流域局部生態(tài)環(huán)境,。

綠色協(xié)奏曲

眼下,干熱的小江河谷將迎來雨季,,這是東川一年內(nèi)最適宜植樹的季節(jié),。

在小江兩岸的山坡上,密密匝匝的新銀合歡樹猶如綠色長廊,;在拖布卡鎮(zhèn)格勒村,,3000多個樹坑已經(jīng)挖好,等待樹苗移植……

森林覆蓋率從最低時的13.3%升至2021年的41.35%,,是什么“魔法”讓東川獲得綠色重生,?答案藏在一屆屆東川區(qū)委區(qū)政府的行動里,藏在干部群眾手上的老繭里,。

干旱是小江河谷的典型特征,。這里年均降水量700多毫米,而蒸發(fā)量是降水量的數(shù)倍,,加之地質(zhì)破碎,,很多荒坡年年造林不見林。

黨的十八大以來,,東川每年投入造林資金1000萬元,,以“森林覆蓋率每年增長一個百分點”的目標向綠而行,2014年還把林業(yè)生態(tài)建設任務的完成情況納入干部離任綠色責任審計,。

東川區(qū)林業(yè)和草原局副局長黃曉梅介紹,,在實踐中,綠化工作者發(fā)現(xiàn)了能適應干熱河谷氣候,、成活率高的新銀合歡樹,。針對干旱缺水,獨特的“漏斗底魚鱗坑整地技術”在東川應運而生,,這種半月形的樹坑上口大,、下口小,、漏斗底,能有效攔水保墑,、提高樹木存活率,,還獲得國家發(fā)明專利。

這是云南省昆明市東川區(qū)蔣家溝附近運用“漏斗底魚鱗坑整地技術”種植的樹林,,遠處是泰國正大集團蛋雞全產(chǎn)業(yè)鏈扶貧項目(6月1日攝,,無人機照片)。新華社記者 胡超 攝

如今,,在河谷種新銀合歡樹,,在山腰種經(jīng)濟林果,在高山禁牧輪牧,,一幅因地制宜,、立體多樣的生態(tài)建設畫卷徐徐展開。

東川區(qū)法者林場管護著原始冷杉林,、水源涵養(yǎng)林等在內(nèi)的7萬余畝森林,,是眾多珍稀野生動植物的家園。

36年來,,共產(chǎn)黨員,、護林員崔雙紅與這片森林相伴相守?!白o住這片綠色,,就是守住未來?!彼f,。

6月2日,護林員崔雙紅(前)在云南省昆明市東川區(qū)法者林場巡山護林,。新華社記者 胡超 攝

統(tǒng)計顯示,,“十三五”期間東川共完成營造林29.91萬畝,其中荒山造林12.1萬畝,。2019年,,東川區(qū)林業(yè)和草原局榮獲“全國綠化模范單位”稱號。

“這幾年政府實施禁牧輪牧,,不僅植被變好了,,麂子、獐子……也回來了,,我們發(fā)展生態(tài)旅游有了底氣,。”帶頭禁牧的湯丹鎮(zhèn)大地坡村監(jiān)委會主任劉金明說,。

5月31日,,云南省昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)大地坡村監(jiān)委會主任劉金明在使用無人機查看山林狀況,。新華社記者 胡超 攝

人與青山兩不負

橫亙在高山峽谷的采礦遺址、運銅古道,、礦山公路,,是東川人抹不去的記憶,。

2009年,,東川被列為國家第二批資源枯竭城市之一。這座城市直面現(xiàn)實,,山河共治,,逐步探索“綠水青山就是金山銀山”的轉(zhuǎn)型之路。

曾經(jīng)堆滿礦渣,、石頭的尾礦庫變成姹紫嫣紅,、蝶飛鶯舞的花海,很多人想都不敢想,。

2021年,,湯丹鎮(zhèn)在500畝的尾礦庫壩體上種植馬鞭草、八寶景天,、長春花等,,打造了小江四季花海。

5月31日,,游客在云南省昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)小江四季花海參觀游玩,。新華社記者 胡超 攝

“自今年‘五一’營業(yè)以來,這里已接待游客近3萬人次,,為村集體經(jīng)濟創(chuàng)收30余萬元,。”湯丹鎮(zhèn)黨委書記馬云彪說,。

礦渣上“開出”鮮艷的花,、“結(jié)出”增收的果,是東川人不懼困難,、心懷“詩與遠方”的寫照,。

不僅是花海,東川熱谷農(nóng)業(yè)也蓬勃發(fā)展,。在1000多畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地的智能溫室大棚里,,無土栽培的西瓜和哈密瓜圓潤飽滿,每天有10多噸瓜果從這里銷往各地,。

在云南省昆明市東川區(qū)金地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地,,基地負責人在智能溫室大棚里展示種植的小江西瓜(6月1日攝)。新華社記者 胡超 攝

這是荒灘變良田的縮影,。從露天種植,、鋼架大棚到現(xiàn)在的智能溫室大棚,,小江西瓜見證了東川農(nóng)業(yè)迭代發(fā)展。這家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)已帶動300多名群眾就業(yè),,包括80多名脫貧群眾,。

今年4月1日,隨著泰國正大集團昆明東川300萬只蛋雞全產(chǎn)業(yè)鏈扶貧項目正式投產(chǎn),,“下蛋的金雞”在蔣家溝附近的河灘上“做了窩”,。

“我們將帶動種植、畜牧,、物流,、旅游等上下游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)多方共贏,助力鄉(xiāng)村振興,?!表椖科髽I(yè)負責人說。

2015年至2019年,,東川在全國資源枯竭城市轉(zhuǎn)型績效考核中連續(xù)被評為良好等次,,努力探索生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的跨越之路,。

通過綜合利用,,湯丹鎮(zhèn)黃水箐尾礦庫的礦渣“變廢為寶”,成為建材原料,;

云南省昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)大地坡村的光伏電站一景(5月31日攝,,無人機照片)。新華社記者 胡超 攝

群山之間,,連片的光伏電站為綠色發(fā)展“充電”,、讓群眾收獲“陽光紅利”;

在斑斕絢麗的東川紅土地上,,羊肚菌,、紅托竹蓀等林下產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,“美麗經(jīng)濟”有表有里……

這是東川紅土地一景(6月2日攝,,無人機照片),。新華社記者 胡超 攝

2019年4月,東川區(qū)宣布脫貧摘帽,,走在鄉(xiāng)村振興的大路上,,2021年脫貧群眾人均年收入10177元,同比增長14.10%,。

從滿目瘡痍到綠染銅都,,未來東川將繼續(xù)統(tǒng)籌山水林田湖草沙系統(tǒng)治理,咬定青山不放松,進一步筑牢長江上游生態(tài)安全屏障,。