新華社北京1月25日電? 題:賡續(xù)中華文脈,光耀復(fù)興之路

鐘華論

文化因創(chuàng)新而輝煌,文明因發(fā)展而精彩,。

中華文明承載著中華民族生生不息的精神血脈,,歷經(jīng)千年風(fēng)雨而依然璀璨奪目,,在人類發(fā)展的歷史長(zhǎng)軸上,,寫就光芒萬(wàn)丈的篇章。

讀懂中國(guó)共產(chǎn)黨,,文化的視角不可或缺,。一百年來(lái),一代代共產(chǎn)黨人不斷發(fā)現(xiàn)并運(yùn)用中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與馬克思主義的內(nèi)在契合性,,夯實(shí)中國(guó)人民接受并信仰馬克思主義的深厚文化基礎(chǔ),、價(jià)值基礎(chǔ)和實(shí)踐基礎(chǔ),。這一歷史進(jìn)程,也是“建立中華民族的新文化”的文明征程,。

黨的十八大以來(lái),習(xí)近平總書記舉旗定向,、守正創(chuàng)新,,堅(jiān)持把馬克思主義基本原理同中國(guó)具體實(shí)際相結(jié)合、同中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化相結(jié)合,,立民族文化之根,,鑄民族精神之魂,拓文明發(fā)展之道,,用真理力量激活古老文明,,用文化之火照亮民族復(fù)興之路。

賡續(xù)千年文脈,,共襄千秋偉業(yè),,中華兒女開創(chuàng)未來(lái),具有無(wú)比堅(jiān)定的歷史自信和文化自信,!

?。ㄒ唬?/p>

“致廣大而盡精微”——新年前夕,習(xí)近平主席發(fā)表二〇二二年新年賀詞,,引用《禮記·中庸》之語(yǔ)揭示成事之道,,展現(xiàn)出深厚的文化情懷和高超的政治智慧。

黨的十八大以來(lái),,以習(xí)近平同志為主要代表的中國(guó)共產(chǎn)黨人以一系列戰(zhàn)略思想和創(chuàng)新理念回答中國(guó)之問(wèn),、世界之問(wèn)、人民之問(wèn),、時(shí)代之問(wèn),,創(chuàng)立了習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想?!吨泄仓醒腙P(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》用“十個(gè)明確”進(jìn)一步概括了習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的核心內(nèi)容,。“十個(gè)明確”貫通著馬克思主義的立場(chǎng),、觀點(diǎn),、方法,閃耀著中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化精髓,,凝結(jié)著中國(guó)人民的偉大創(chuàng)造精神,、偉大奮斗精神、偉大團(tuán)結(jié)精神,、偉大夢(mèng)想精神,,具有強(qiáng)大的歷史穿透力,、文化感染力和精神感召力。

習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想以中華文明為源頭活水,,實(shí)現(xiàn)了馬克思主義思想精髓與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化精神特質(zhì)的融會(huì)貫通,,充盈著濃郁的中國(guó)味、深厚的中華情,、浩然的民族魂,,成為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展的生動(dòng)典范,,是當(dāng)代中國(guó)馬克思主義,、二十一世紀(jì)馬克思主義,是中華文化和中國(guó)精神的時(shí)代精華,,在馬克思主義發(fā)展史,、中華文明發(fā)展史上具有重要地位。

1月11日,,在省部級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神專題研討班開班式上,,習(xí)近平總書記號(hào)召全黨,繼續(xù)推進(jìn)馬克思主義基本原理同中國(guó)具體實(shí)際相結(jié)合,、同中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化相結(jié)合,,續(xù)寫馬克思主義中國(guó)化時(shí)代化新篇章。新的征程上,,吸吮著五千年中華文明豐厚的文化養(yǎng)分,,在堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的偉大實(shí)踐中不斷豐富完善,習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想必將展現(xiàn)更加強(qiáng)大的真理力量,,指引我們實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo),、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)。

?。ǘ?/p>

江流萬(wàn)里,,綿延不絕。在世界東方這片熱土上,,在幾千年的文明發(fā)展中,,中華民族形成了獨(dú)特的價(jià)值體系、人文精神,、道德理念和治理智慧,,為克服艱難險(xiǎn)阻、書寫輝煌史詩(shī)提供了思想營(yíng)養(yǎng)和精神支撐,。英國(guó)歷史學(xué)家湯因比指出,,在人類歷史上出現(xiàn)過(guò)20多個(gè)文明形態(tài),只有中國(guó)的文化體系長(zhǎng)期延續(xù)發(fā)展而從未中斷。

這是2022年1月22日從北京景山公園拍攝的故宮雪景,。新華社記者 李鑫 攝

“萬(wàn)物有所生,,而獨(dú)知守其根”。習(xí)近平總書記立足中華文化源頭,,深刻指出“中華民族在幾千年歷史中創(chuàng)造和延續(xù)的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,,是中華民族的根和魂”,強(qiáng)調(diào)“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化已經(jīng)成為中華民族的基因”“博大精深的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是我們?cè)谑澜缥幕な幹姓痉€(wěn)腳跟的根基”,。這一系列重要論述,,站在堅(jiān)定文化自信、實(shí)現(xiàn)民族復(fù)興的高度,,將對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化地位和作用的認(rèn)識(shí)提升到一個(gè)新高度,為傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化注入固本培元,、立根鑄魂的思想力量,。

“如果沒(méi)有中華五千年文明,哪里有什么中國(guó)特色,?如果不是中國(guó)特色,,哪有我們今天這么成功的中國(guó)特色社會(huì)主義道路?”2021年春天,,在“奇秀甲東南”的武夷山下,、九曲溪畔,習(xí)近平總書記一番話意味深長(zhǎng),,道出了中國(guó)特色社會(huì)主義的文明底蘊(yùn),,揭示了中華民族的自信之源。

不忘本來(lái),,才能開創(chuàng)未來(lái),。將中華文明的精華與馬克思主義立場(chǎng)觀點(diǎn)方法結(jié)合起來(lái),在延續(xù)民族文化血脈中開拓前進(jìn),,我們實(shí)現(xiàn)民族復(fù)興,、創(chuàng)造新的歷史偉業(yè),就擁有無(wú)比深厚的文化底蘊(yùn),,擁有無(wú)比強(qiáng)大的奮進(jìn)力量,。

(三)

先秦諸子,、漢唐氣象,、宋明風(fēng)韻……大風(fēng)泱泱,大潮滂滂,,五千年文脈涵養(yǎng)了巍巍中華,。翻開中國(guó)歷史長(zhǎng)卷,從“周雖舊邦,其命維新”,,到“天行健,,君子以自強(qiáng)不息”;從“富有之謂大業(yè),,日新之謂盛德”,,到“治世不一道,便國(guó)不法古”……在歷史風(fēng)雨洗禮中,,中華民族守常達(dá)變,、開拓進(jìn)取,中華文明推陳出新,、賡續(xù)發(fā)展,,造就了既一脈相承又與時(shí)俱進(jìn)的中華文脈。

承百代之流,,會(huì)當(dāng)今之變,。習(xí)近平總書記將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化放在文明傳承、時(shí)代進(jìn)步和世界發(fā)展的大視野中進(jìn)行觀照,,強(qiáng)調(diào)“把跨越時(shí)空,、超越國(guó)度、富有永恒魅力,、具有當(dāng)代價(jià)值的文化精神弘揚(yáng)起來(lái)”,,提出“推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展”的重大課題,。這是我們黨在新時(shí)代提出的對(duì)待優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的科學(xué)態(tài)度和原則方法,,回答了“傳承和發(fā)展什么樣的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、如何傳承和發(fā)展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化”等理論和實(shí)踐問(wèn)題,,為我們?cè)谛聲r(shí)代賡續(xù)中華文脈,、發(fā)展中華文化指明了方向。

“以古人之規(guī)矩,,開自己之生面”,。傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,絕不是照單全收,、簡(jiǎn)單復(fù)古,,而應(yīng)采取馬克思主義的態(tài)度與方法,取其精華,,去其糟粕,,有鑒別地加以對(duì)待,有揚(yáng)棄地予以繼承,?!胺惨嬷?,與時(shí)偕行?!敝腥A文脈之貫通,,通在一脈相承的精神追求、精神特質(zhì),、精神脈絡(luò),,更通在結(jié)合時(shí)代新發(fā)展新語(yǔ)境,賦予中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化新的時(shí)代內(nèi)涵,、表現(xiàn)形式和生命活力,。

新時(shí)代文化發(fā)展,以人民為中心是根本價(jià)值取向,,滿足人民日益增長(zhǎng),、不斷提升的精神文化生活需要是題中應(yīng)有之義。賡續(xù)中華文脈,,一個(gè)重要支撐就是找到傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代生活的連接點(diǎn),,擦亮人民幸福生活的文化底色。采取人民群眾喜聞樂(lè)見(jiàn),、雅俗共賞的呈現(xiàn)方式,推動(dòng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化融入國(guó)民教育和日常生活,,讓收藏在博物館里的文物,、陳列在廣闊大地上的遺產(chǎn)、印刻在古籍中的文字都活起來(lái),,豐富全社會(huì)歷史文化滋養(yǎng),,才能不斷增強(qiáng)國(guó)民的志氣、骨氣,、底氣,,用文化之光開啟美好生活之門。

在四川省洛帶藝匠古籍文獻(xiàn)修復(fù)博物館,,一名參觀者拍攝古籍文獻(xiàn)修復(fù)師的工作過(guò)程(2019年12月26日攝),。新華社記者 王曦 攝

文明因交流而多彩、因互鑒而豐富,。中華文化既是民族的,,也是世界的。今天,,中華民族偉大復(fù)興進(jìn)入了不可逆轉(zhuǎn)的歷史進(jìn)程,,國(guó)際社會(huì)日益關(guān)注中國(guó)、希望了解中華文化,。以海納百川的胸懷打破文化交往的壁壘,,以兼收并蓄的態(tài)度汲取各國(guó)文明的養(yǎng)分,以自信開放的姿態(tài)更好推動(dòng)中華文化走出去,方能推動(dòng)各國(guó)文明在交流互鑒中共同前進(jìn),,書寫人類文明新篇章,。

今日之中國(guó),“文博熱”火爆,、“文創(chuàng)風(fēng)”勁吹,,人民群眾對(duì)傳統(tǒng)文化的熱情日益高漲,中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化活力迸發(fā),,呈現(xiàn)“千巖競(jìng)秀,,萬(wàn)壑爭(zhēng)流”的生動(dòng)景象。以創(chuàng)新方式探尋中華文化寶藏,,《典籍里的中國(guó)》《中國(guó)詩(shī)詞大會(huì)》《唐宮夜宴》等電視節(jié)目廣受青睞,;幻化于《千里江山圖》,舞蹈詩(shī)劇《只此青綠》向觀眾展現(xiàn)跨越千年的丹青意韻,;演繹“采菊東籬下,,悠然見(jiàn)南山”的詩(shī)意棲居,“國(guó)風(fēng)博主”們的寫意生活備受海內(nèi)外粉絲追捧……

“又踏層峰望眼開”,。新時(shí)代的中國(guó),,中華文脈在賡續(xù)傳承中弘揚(yáng)光大,中華文明日益彰顯旺盛而強(qiáng)大的生命力,、創(chuàng)造力,、凝聚力、影響力,。

?。ㄋ模?/p>

“敬畏歷史、敬畏文化,、敬畏生態(tài)”——在不久前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上,,習(xí)近平總書記向領(lǐng)導(dǎo)干部提出“三個(gè)敬畏”,要求領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)歷史知識(shí),、厚植文化底蘊(yùn),、強(qiáng)化生態(tài)觀念。

山高水長(zhǎng),,不改的是守護(hù)文化根脈的赤子之心,;斗轉(zhuǎn)星移,不變的是弘揚(yáng)民族精神的如磐信念,。

從重視文化遺產(chǎn)的傳承,,到加強(qiáng)自然遺產(chǎn)的保護(hù);從推進(jìn)物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)利用,,到激發(fā)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的創(chuàng)新活力……黨的十八大以來(lái),,習(xí)近平總書記高度珍視中華文化寶藏,,作出科學(xué)部署,凝聚各方合力,,書寫文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承新篇章,。

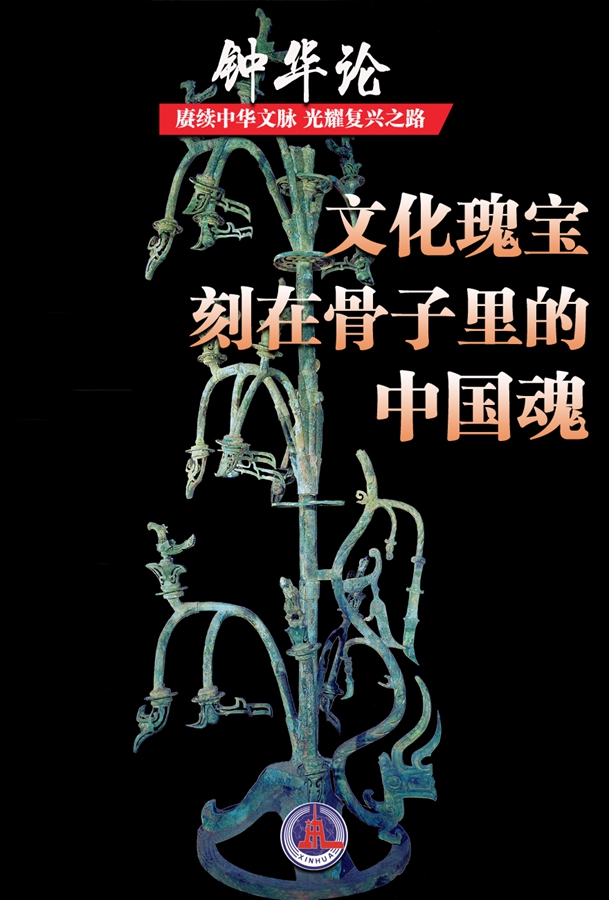

“每一個(gè)民族的文化復(fù)興,都是從總結(jié)自己的遺產(chǎn)開始的,?!敝ㄖW(xué)家吳良鏞曾這樣說(shuō)。據(jù)統(tǒng)計(jì),,我國(guó)現(xiàn)有不可移動(dòng)文物76.67萬(wàn)處,,國(guó)有可移動(dòng)文物藏品1.08億件(套),有42個(gè)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目列入聯(lián)合國(guó)教科文組織名錄(冊(cè)),,成功申報(bào)世界遺產(chǎn)56項(xiàng),。良渚遺址的考古發(fā)現(xiàn),為中華五千年文明史增添實(shí)證依據(jù),;二里頭遺址的發(fā)掘,,勾勒出“華夏第一王都”的恢宏氣象;三星堆遺址考古又有重要發(fā)現(xiàn),,許多珍貴文物“沉睡三千年,,一醒驚天下”……

二里頭考古遺址公園(2019年10月16日攝,無(wú)人機(jī)照片),。新華社記者 李安 攝

珍視中華文化寶藏的理念與行動(dòng),,凝結(jié)著對(duì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與發(fā)展關(guān)系的深刻思考。習(xí)近平總書記指出,,歷史文化遺產(chǎn)是不可再生、不可替代的寶貴資源,,要始終把保護(hù)放在第一位,。文化瑰寶,永遠(yuǎn)是中華兒女的心之所系,、情之所歸,,是刻在骨子里的中國(guó)魂。對(duì)老祖宗留給我們的“珍貴品”,,必須像愛(ài)惜生命一樣保護(hù)好,,貫徹好“保護(hù)為主、搶救第一,、合理利用,、加強(qiáng)管理”的方針,在保護(hù)中發(fā)展,,在發(fā)展中保護(hù),。

甲骨竹簡(jiǎn),,寫盡風(fēng)雨滄桑;秦磚漢瓦,,鐫刻文明密碼,。珍視中華文化寶藏的理念與行動(dòng),彰顯著對(duì)歷史,、對(duì)文化的敬畏之心和責(zé)任擔(dān)當(dāng),。從歷史走向未來(lái),新時(shí)代中國(guó)共產(chǎn)黨人堅(jiān)定“保護(hù)文物功在當(dāng)代,、利在千秋”的文化自覺(jué),,踐行“保護(hù)文物也是政績(jī)”的科學(xué)理念,向歷史和人民作出了莊嚴(yán)承諾:“歷史文化遺產(chǎn)是祖先留給我們的,,我們一定要完整交給后人,。”

?。ㄎ澹?/p>

“文章功用不經(jīng)世,,何異絲窠綴露珠?!敝腥A文化一貫講求知行合一,、經(jīng)世致用,從“修身,、齊家,、治國(guó)、平天下”,,到“為天地立心,,為生民立命,為往圣繼絕學(xué),,為萬(wàn)世開太平”,,寄寓著先賢的理想,激蕩著一代代仁人志士的不懈追求,。

深讀《習(xí)近平談治國(guó)理政》,,人們既感受著思想的偉力,又仿佛打開了中華典籍的寶庫(kù),。論著對(duì)傳統(tǒng)文化精華旁征博引,、取精用弘,從一個(gè)側(cè)面折射出新時(shí)代中國(guó)共產(chǎn)黨人運(yùn)用中華文化智慧開創(chuàng)治國(guó)理政新境界的歷史自覺(jué)與歷史自信,。

集千古之智,,納四海之慧。在治國(guó)理政各領(lǐng)域,,習(xí)近平總書記對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)哲學(xué)思想的融通與運(yùn)用,、對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)政治文明的吸納與借鑒,、對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)道德觀念的傳承和升華,閃耀著中華文明的智慧之光,,不僅為推進(jìn)新時(shí)代民族復(fù)興事業(yè)注入強(qiáng)大思想力量,,也為破解全球性問(wèn)題、促進(jìn)人類文明進(jìn)步提供了中國(guó)智慧,、中國(guó)方案,。

“中華民族有著源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的傳統(tǒng)文化,也一定能創(chuàng)造中華文化新的輝煌,?!蔽幕d則國(guó)家興,文化強(qiáng)則民族強(qiáng),。中華民族偉大復(fù)興,,也是中華文化和中國(guó)精神的復(fù)興。

2021年12月20日,,湖北省博物館新館開館,。這是參觀者觀賞曾侯乙編鐘。新華社記者 程敏 攝

歲月崢嶸,,山河為證,;文脈悠遠(yuǎn),與古為新,。在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程上,,賡續(xù)深入骨髓的文化基因,激揚(yáng)澎湃血脈的中國(guó)力量,,我們必將書寫復(fù)興偉業(yè)新篇章,、鑄就中華文明新輝煌!

游客在北京世園會(huì)中國(guó)館前游覽(2019年5月23日攝),?!⌒氯A社記者 李欣 攝

2022年1月18日,“古籍里的春聯(lián)”發(fā)布暨春聯(lián)書寫活動(dòng)在北京國(guó)家圖書館舉行,。 新華社記者 殷剛 攝

這是位于浙江省杭州市的良渚國(guó)家考古遺址公園(2019年6月23日攝,,無(wú)人機(jī)照片),。 新華社記者 黃宗治 攝

2021年三星堆遺址3號(hào)“祭祀坑”出土的金面具,,在四川省廣漢市三星堆博物館開放式文物修復(fù)館內(nèi)展出,,吸引眾多參觀者(2021年10月29日攝)?!⌒氯A社記者 劉潺 攝

2020年10月16日,,第十二屆中國(guó)舞蹈“荷花獎(jiǎng)”古典舞終評(píng)演出在河南省洛陽(yáng)市舉行,。這是演員表演古典舞《唐宮夜宴》?!⌒氯A社記者 李嘉南 攝