阿胶是熬出来的。

如何熬?李时珍在《本草纲目》中说的很清楚:凡造诸胶,自十月至二三月间,……,俱取生皮,水浸四五日,洗刮极净。熬煮,时时搅之,恒添水。至烂,滤汁再熬成胶,倾盆内待凝,近盆底者名盆胶,煎胶水以咸苦者为妙。《本草乘雅半偈》记录的工艺大同小异:煮法必取乌驴皮刮净去毛,急流水中浸七日,入瓷锅内渐增阿井水煮三日夜,则皮化,滤清再煮稠粘,贮盆中乃成耳。冬月易干,其色深绿且明亮轻脆,味淡而甘,亦须陈久,方堪入药。可见阿胶制备较为繁琐,需要经历水浸、熬煮、过滤、凝胶等步骤,简直就是一场“驴皮的修行”。

阿胶制作技艺

现代阿胶:从“手工熬”到“工业造”。

现代阿胶工业化生产可比古代复杂的多,工序多达14道:配料、泡皮、割皮,洗皮、焯皮、化皮、浓缩、提沫、均质、凝胶、切胶、晾胶、灭菌、包装。在浓缩过程还要添加适量的黄酒、冰糖及豆油等辅料。生产过程中有各种严格的工艺参数,生产设备先进,质量控制全面。严格的生产工艺要求,确保了阿胶的质量,让消费者更加放心。

阿胶使用,不仅要“熬”,还要“炮”。

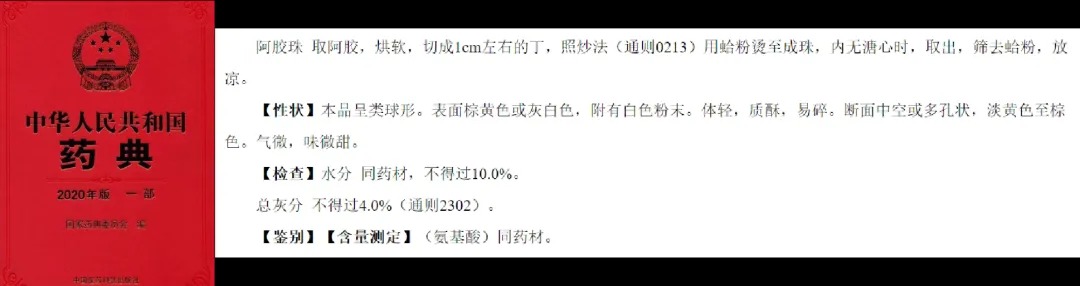

阿胶在临床使用时,还需要进行炮制。南朝时期《雷公炮炙论》云:凡使,先于猪脂内浸一宿;至明出,于柳木火上炙,待炮了,细碾用。这是阿胶炮制的“火炙”方法。唐朝孙思邈在《千金翼方》中记载了“熬”“炒”的炮制方法。《银海精微》中又提到了“蛤粉炒”,此方法一直沿用至今,亦即《中国药典》中阿胶珠:取阿胶,烘软,切成1 cm左右的丁,照炒法(通则0213)用蛤粉烫至成珠,内无溏心时,取出,筛去蛤粉,放凉。

《中国药典(2020版)》对阿胶珠的记载

“阿胶珠”炮制

从驴皮到阿胶,去掉表象,留下本相。

阿胶真正的“灵魂”在于它的活性成分。驴皮经过各种炮制后,其主要成分为蛋白质及其分解产物肽和氨基酸。阿胶蛋白在10~250 kDa 之间呈不均匀分布,主要为胶原蛋白、免疫球蛋白、核心蛋白聚糖、双糖链蛋白聚糖、光蛋白聚糖和纤调蛋白等富含亮氨酸的小分子蛋白聚糖。阿胶低聚肽的相对分子质量主要集中在900 Da 以下,约占84%。阿胶内蛋白质含量约占阿胶总量的60%~85%,其蛋白质种类主要有3种:驴血清白蛋白、驴胶原蛋白α1(Ⅰ)型和驴胶原蛋白α2(Ⅰ)型,其中血清白蛋白的含量最高。有研究表明阿胶中的血清白蛋白对于阿胶补血作用至关重要。

除各种活性肽外,阿胶中还含有糖类成分。阿胶中的多糖主要为糖胺聚糖,目前分离得到的主要为硫酸乙酰肝素(HS)、硫酸软骨素/硫酸皮肤素(CS/DS)和透明质酸(HA),其中硫酸皮肤素是一种血管保护剂,有抗血栓的作用。

严格的生产工艺要求,确保了阿胶的质量。阿胶虽然源于驴皮,但是经过熬煮等各种加工炮制后,阿胶的主要成分变成了活性肽、多糖、寡糖类成分等。这些成分是阿胶守护消费者健康的关键。阿胶虽然“出身平凡”,但经过一番“修炼”,成为“补血圣品”!

中国中医药研究促进会中药质量评价分会、新华网和中国中医科学院中药研究所的专家们正在开展阿胶质量可信产品评价。评价标准除了传统的形状评价外,还包括阿胶原料、生产过程控制水平、有效成分含量、质量均一性、安全性、生物效应一致性等众多个科学指标。评价结果近期会通过新华网、中药质量评价分会公众号等平台公布,敬请广大读者期待。