柏拉图在《理想国》中说:“游戏是所有哺乳类动物,特别是灵长类动物学习生存的第一步。”它可以在幼年时期肩负开发、学习功能,也可以在人们成年后承担起精神层面的追求。

这其中不乏充满对抗的竞技类型游戏:它大多用以释放无处宣泄的压抑情绪;又或者是细腻温馨的治愈类型:它主要负责填补内心缺失的温情。而在此之外,其实还有一种游戏摆脱了传统意义上“玩”的概念,转而用更简便直白的体验方式发挥效用。

它们普遍毫无竞技性质,甚至有些连游戏性也少得可怜,不需要任何操作门槛的也大有人在。或许这些游戏诞生的意义,原本就只是想让人读一个故事、看一场情景剧。

《Before Your Eyes》

历历在目,这个名字恰如其分,这是一部只需眨眼就能走完全程的人生回顾,却有无数玩家表示自己开始抗拒眨眼,但这一生理性的反应实在并非坚守意志就能控制。

“我们无法抗拒眨眼,就如同我们无法抗拒时间一样。”

因为游戏会通过摄像头监测眼部动作,过程中一旦眨眼,无论这段回忆是否完结,或是这个抉择是否出于你本意,时间线都会一往无前的继续推进。

游戏的主角是一位正在面对摆渡人问询的逝者,他生前童年幸福、父母开明,母亲是一位败给现实的曾经的作曲家。因为年幼时偶然展现出的音乐天赋,他顺理成章地继承了母亲与祖父的愿望,向着音乐家的人生目标进发。

可惜一次考试失利再加上突然病倒,让母亲开始反思自己这源于祖父的教育方式,他也在养病途中发现了自己更加闪亮的绘画天赋,自此顺风顺水直至名满天下。

这确实是一段万里挑一的成功人生,但摆渡人身旁代表谎言的海鸥开始狂叫,这代表他这段漂亮的履历中尽是谎言。

原来事实上他只是一个重病早夭的孩子。那年考试后的患病,已经决定了他的人生只能止步于十一岁,从绘画开始的光辉经历,只是他在病榻上用祖父的打字机创造出的幻想。

他不想过早的结束旅程,也不想这一生不够出色、不够辉煌。

这个故事至此似乎已经成了无法挽回的遗憾,生命终有尽头,时间始终无法完成人们所有的心愿,它从不会为谁停留,但主角或是其他任何人,总不是孤身一人对抗时间。

因为母亲坐在他的床前说:他生来就是一个新家庭的光明、喜悦和期许。

或者暂且不再探寻生命中无处不在的爱,而是看一看等待的真谛。

《漫长等待》

这次的主角更加浅显直白——国王的仆人,地下王国的打工仔。国王表示身体不适,要一觉睡它400天,仆人需要在倒计时结束后叫国王醒来。

此后便开始了真的很漫长的等待,这400天按得是现实中实打实的一年零一个月,游戏需要完成的只有精确到秒的等待。

不过偌大一个地下王国,能干的事其实很多。比如四处捡破烂装饰自己的小屋,装修越完善体验越舒适,待在小屋里的时间流速就会越快。如果再细节一点,甚至捡来的书都是真的能看,一翻开就见页数直逼2000+。

所以这游戏难道是真心要教会人们等待?

恐怕并非如此,假如真的老老实实400天后叫醒国王,那迎来的结局可以说是毫无意义,只有在等待期间探索变通,才有可能打破黑暗带来的时间枷锁。

也有和《漫长等待》截然不同的等待法则。

《阿蛋等什么》

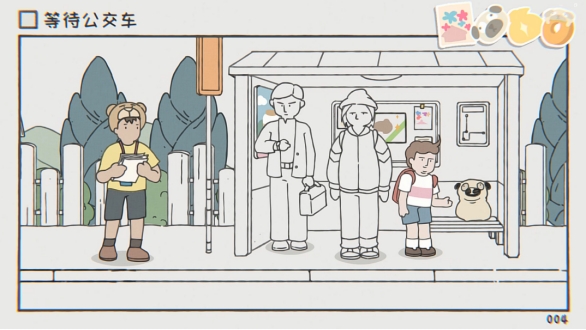

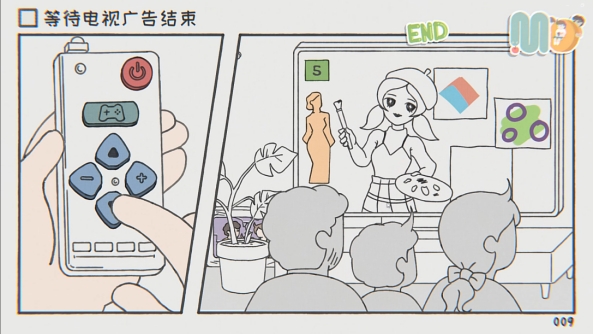

不拘一格的涂鸦画风讲述了主角阿蛋的一生,从投胎开始即需等待,随后等待成长、等待上学,再到毕业、成家,最后还要等待成家后的孩子回来探望。

概括阿蛋整个人生的游戏流程浓缩成为100个关卡,虽然每一关都有由贴纸指引的任务和目标,但也并不是一定要完成,因为每关最后一款贴纸都只有一个相同的内容:什么都不做。

也就是说作者传达的中心思想相当佛系——也许人生不用那么多完美主义,或是强求全部达成,只要在面对等待的过程顺便打发打发时间就够美好了。只不过这个打发时间的行动一旦起步,那游戏中堪称海纳百川的小彩蛋,轻而易举就能将人淹没。

从黄金矿工到猛踹老爸,从马里奥通关到勇者跪求魔女下台,以及高速充当鸭妈妈、饭前变小找杰瑞等等等等,梗太密集以至于来不及回味。

而伴随关卡推进,就会逐渐发现等待中的“重复”。幼时等待爸爸扮演的圣诞老人到来,成人后亲自伪装成圣诞老人等待女儿睡着;上学时一个人独自等待公交的站台,多年后迎来了一家三口的光临。

等到通关整个游戏才发现,虽然张口闭口都是等待,但它传达的思想却越来越像不要仅仅只是等待。

回顾此类游戏毫无门槛的操作手法,无外乎眨眼、点击或是直接发呆。可见根本不需要“玩”的游戏已经自成一派,除上述几部之外,更有甚者还能搭桥盖屋种草种菜,又或是写信画画体验人生百态。

它们放弃了考验手速的竞技元素,转而用最简单的操作要求,引领玩家去体会隐藏在剧情后的人生哲学。其中或许可以发现有关时间、人生的命题也许没有多么深奥晦涩,作者只是想让每一个玩家有所为、有所得。

就像等待是时间维度的休憩,只是有限的生命催促着我们不断做些什么,去丰富、去填充。或许百年之后并不能剩下什么,但人人曾经经历过、拥有过的绝无仅有的人生,就是存在本身的含义。(陈龙)